2012年11月6日

取材・執筆 : 藤本伸一郎 写真 : 段文凝

「私たちは逃げも隠れもできない」 三陸河北新報社編集局 佐藤紀生さん インタビュー

宮城県石巻市の地域紙『石巻かほく』を発行する三陸河北新報社の佐藤紀生さん=編集局編集部次長=は3.11の震災当日、取材先の女川町で被災した。その後、連載企画「私の3.11」=第12回早稲田ジャーナリズム大賞受賞=の取材などにかかわった佐藤さんは、インタビューに対し、被災者取材における葛藤を率直に語ってくれた。

=写真はジャーナリズムコースの学生のインタビューに答える佐藤紀生さん(写真右)

「何が人の人生を分けるのか」

——震災当時の様子をお聞かせください。

3月11日、石巻から約15km西に行った女川町に町議会の取材に行きました。地震には慣れているので、1回だけだったらあんな恐怖はなかったと思います。あの時は、2回3回やってきたので、本当に怖かった。

15時15分ぐらいに防災無線が鳴りました。今でも鮮明に覚えています。第1波は9センチだと。私はカクッとなり、またかと思いました。実は2日前にも30センチの津波がありました。今度は9センチで、完璧になめてしまった。それならば避難よりは消防団員の方が門扉を閉めたり、警戒したりしている人の方が、言葉悪いですけど、(新聞紙面上の)絵になると思い、取材に行こうとしました。

せっかく上がった高台を降りて、女川役場前に車を置いて、2、3歩、港の方に歩き出した時に「津波、小屋戸井越えた!」と、消防団の防災無線からものすごい叫び声が聞こえた。意味はあまり分からなかったが、緊迫感があり、津波が来ていると感じました。約70人が役場にいて、とりあえず上の階に上がった。2階に上がったときに津波がきた。その時に撮った写真に残っている時間は15時33分。地震が起きてから50分近くかかった。来るまでがすごく長かったんですね。それで家に戻ったりしてやられた人が実は多かった。

女川町の津波の写真を映し出しながら話をする佐藤紀生さん

津波がきてから30秒もたたないうちに、女川役場前に停めていた私の車はススーと流されていきました。「ああ、津波の威力ってすごいなぁ」っていうのがその時の感想です。私は避難というよりは街全体の様子を撮るために4階に上がり、カメラを向けて「えっ」と思いました。家から何から、土台から剥がされて流れてくる。ガスボンベはロケット花火のようにボンボン飛び、電線は切れて火花が飛ぶ。少しみぞれも降り始めた。津波が来て、急激に気温が下がりました。自分が生まれ育った町がぶっ壊れるのにわずか5分もかからないというのが津波の恐ろしさです。

私がいた所は標高12メートルあるのに、そこに波が10センチまで迫っていた。来た津波は高さ18メートルですよ。計算が合わないでしょ。最後に逃げた所は15メートル。緩かに6メートル(?)だけ高台だったんですね、この役場は。もし、役場が海沿いにあったら、今ここであなた方に私が話をしている可能性はかなり低い。何が人の人生を分けるか、恐ろしくなります。

一時は取材に対する拒否反応も

佐藤紀生さん

——連載企画「私の3.11」の取材で、つらい経験をした方に話を聞くにあたり、注意•苦労した点は何でしたか。

大川小学校ってあるじゃないですか。若くして自分のお子さんを亡くされた方にお話を聞くことは、いまだに辛いときがあります。東北人って口下手であまりしゃべらないのですけれども、最初の頃は興奮状態もあるのでしょうね。しゃべってくれました。

しかし、6、7、8月になると、取材に行く度に街全体の苛立ちが、だんだん大きくなりました。家がない。思い出の品も位牌も何もかもなくて、避難所暮らし。仮設住宅は遅々として進みませんでした。浜の人たちは、仕事をしたくても仕事ができなかった。これが一番大きかった。その苛立ちが重なって、こちらは聞くのが辛い、あちらも何で取材に来たんだというのがあって、その時は血圧も悪化しましたね。

正直な話、朝、女川の取材かと思うと、行きたくないなと。会社員として失格です。夏頃がピークでしたね。それでも「私の3.11」の証言を聞くことになって、人間も薄紙を剥ぐようになってきました。

家を失くされた人の取材では、例えば、まず役場に行って、リーダー役になった方やお話できる方をリサーチしてから取材に入るということはありました。一家5人亡くされた方の話ってつらいじゃないですか。職場で7人屋根に捕まっていて、1人だけ助かった方にも話を聞きました。その場合も、社長さんにその方はお話できる状態ですかと尋ねてから、アポイントを取りました。思い出したくないところに、あなた様の貴重な経験を、とは言えないですから。

〈大川小学校は、宮城県石巻市釜谷山根に位置し、東日本大震災に伴う津波により校庭に避難していた児童108名中70名が死亡、4名が行方不明となり、震災後多くの注目を集めた。〉

——証言のお話をしてくれた方々が一番伝えたいメッセージは何だとお考えですか。

いろいろですよね、これは。一言でいうと、生き残ったことによって、自分たちが生かされたのだから、この街を何とかしていきたいとおっしゃる方が多いです。あとは、やはり仕事をしたい、再開したい。希望です。人間希望ないと絶対ダメですもん。

好意的だった読者の声

——連載企画「私の3.11」は、地元の人にとっては、二度と思い出したくないような内容でもあったと思います。 読者の反応はどうでしたか。

概ね、好意的でした。震災から半年以上経っていたし、やった時期にもよるでしょうね。新聞の良い所は、見たくない人は見ないということ。テレビを消せばいいという話とはちょっと違うのでしょう。 多くの方が、あたしもそうだった、うちの甥っこもそうだった、という意味で、読んでいただいたという話はよく聞きました。もう一つ、津波を知らなかったボランティアの方たちもけっこう読んでくれました 。

——「私の3.11」では当時の様子が絵に浮かぶ程、克明に書かれていましたが、お話をしてくれた方は、思い出したくない可能性もある当時の記憶をどのように話されたのですか。

女性はすごい。昨日起きたことのように語ってくれました。女性は、感情ある記憶というものを、本当に鮮明に覚えている。あそこに何色のタンクがあったということを、すごく記憶していますよ。夫婦の方に一緒に話を聞いていて、お父さんがしゃべると、奥さんが「あんた違うよ、記憶違いよ、それって」。しょっちゅうありましたね。男性の場合は、けっこうポツポツと語ります。しかし、あれだけ強烈な体験なので、ここまで波が来たとか、何が打ち上げられたとか、 実体験したことは鮮明に覚えていました。

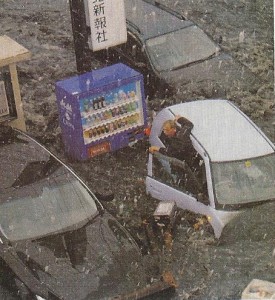

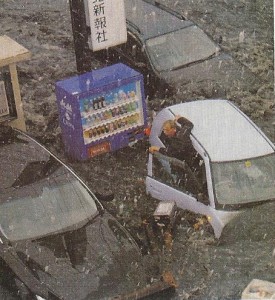

3.11当日の三陸河北新報の社屋前

現在の三陸河北新報の社屋前(2012年10月)

3.11当日に津波に襲われた三陸河北新報社の社屋前様子(写真左)と、現在の社屋前(写真右)。3.11当日の写真は、石巻かほく特別縮刷版「『3.11』を忘れない」に掲載されている。車の男性は自動販売機から塀によじ登り、無事避難した。

——今回の震災関連の取材で印象的なエピソードがあればお願いします。

いろんな浜で、だいたい大丈夫だった建物が一個だけありました。何だと思います? 神社です。もちろん、埋立地に建てたものはダメですよ。100年の知恵ではなく1000年の知恵です。ここならば津波は来ないだろうということで建ててあるのです。だから鎮守の森なんです。津波の時は、みんなここに逃げた。今後の町づくりで、古くからの教えに学ぶことは多い。津波は必ずくるということを肝に命じていかないといけないと思います。

「自分は記者になれなかった」

——今回の震災報道を通して感じた地域紙と全国紙の違いは何ですか?

ありがたいことに、どの避難所でも「石巻かほく」をいの一番に読んでいただいた。ここ石巻に特化した新聞ということ、人々がここの情報を知りたかったということが大きいと思います。軸足として、悲惨なことだけではなく、避難所ではこんな子供たちも頑張っていますといった記事も書いたので、それも評価されたのでしょう。ただ、大きな新聞社から何十人、何百人と人が来て、物量大作戦をやって、 顔写真や名前をずらりと載せた新聞もあります。私たちのような十数人では、できっこない。物量的には適わないなと思いました。

もう一つは、取材者と取材される人が被災者同士なので、ニュースの目じゃなくてお互い助かってよかったね、という気持ちがありました。次の日の朝刊を開くと、どこそこの人が感動的な助かり方をしたとか、そういった記事が中央紙(全国紙)に載っていて、「ああ。自分たちは記者という視点じゃなかったんだ」と感じました。

3月11日の避難場所で、ロウソクの火のところで、みんながいろいろ話すじゃないですか。私がその話を書き留めようとしてメモを出したら、その場が強張ったんですよ。メモをしまい、話を聞くだけにしました。あの場で取材活動をする記者がいるのか、と逆に思いました。本当は、もっと正確で、迫真的なルポができたかもしれませんが、あの時は周囲にすごく嫌な空気が流れたので、記者になれなかったですね。 記者ならば記録するものとして取材すべきだという気持ちもありますけれども、「ノー」を突きつけられたら、それ以上はできませんでした。

市民と同じ目線で

——地域のメディアとしてこれからをどうお考えですか?

インフラをこれからやっと作る段階になるので、どのような街を作っていくのかをやはり町民市民の間で考えていくメディアでありたい。何でも同じ目線で言ってもらえたらありがたいし、私たちもそれを心がけています。大事なのは、私たちは地元に生きていて、逃げも隠れもできない記者だということです。常に市民の方の厳しい視線に晒されています。同じ方向を見て、もちろん批判精神はきちっと持ちながら、その気持ちを忘れないでいきたい。

ややもすると、自分たちも同じ被災者ということが足かせになる危険性もあります。ペン先が鈍ることも、もしかしたらあるかもしれない。弱者に切り込めないということは往々にしてありますが、そこはやはり私たちは「石巻かほく」の記者だということで仕事をやらせていただいているので、できるだけ自分を律して頑張っていきたいと思います。

——ジャーナリストを目指す若い人へ一言お願いします。

私が個人的に言い聞かせているのは、お互い相手の顔を忘れないで書くということです。 震災前後に関係なく、私たちの職業は一般の市民の方にもお会いできるし、時には、ここに来た大臣に質問させていただくこともできるかもしれません。一つは、大臣であろうと一般の町民であろうと、臆せず両方に質問できる記者でありたいということ。もう一つは、大臣や首相にインタビューできるとしても、それによって自分が偉くなったわけではないということです。偉くなったんじゃないかと思っている記者をよく見かけますが、自分は絶対にそうはなりたくない。あくまでも同じ人間として質問したい。偉い人に質問できる偉い人にはなりたくない。偉い人に質問できる普通の記者でありたいと思っています。

【 取材・執筆 : 藤本伸一郎 写真 : 段文凝 】

インタビューを終えて

震災当時、東京でテレビを通して津波が街を襲う様子をまるで映画を見ているように感じた私にとって、最大の被災地である石巻地方の記者であり、被災者であった佐藤さんから、同じ被災者への取材に対する葛藤などを直接伺えたことは、どんな優れた記事を読むことよりも実りあるものとなった。特に、神社の大半が津波の被害を受けなかったという話などは、現地の記者ならではで、当事者から話を聞く事の大切さを再確認することができた。(藤本伸一郎)

・石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞HP

・石巻かほくHP

※この記事は、2012年度J-School秋学期授業「ニューズルームB」(担当教員・瀬川至朗)を中心に作成しました。石巻地域メディア取材班のメンバーは、太田啓介、斉ガンユウ、斉藤明美、段文凝、藤井栄人、藤本伸一郎です。

合わせて読みたい

- 早稲田大学生協「焼き立てパン」の舞台裏

- 早大生に愛された理髪店、45年の幕を閉じる

- 「石巻の津波の記憶、外に伝えたい」 第12回早稲田ジャーナリズム大賞奨励賞 三陸河北新報社常務 桂直之さんインタビュー

- 早稲田最後の洋服店/学生服とともに、90年の盛衰

- シーサイド大西と豊島の三十年